Что определяет самобытность скандинавского искусства: в нём нет ни ветхозаветных мотивов, ни новозаветных (алтари не считаются), ни заметного влияния греческой мифологии. То есть в нём нет того основного, к чему нас приучило западное искусство.

Поэтому скандинавы свободны от условностей. Что в скульптуре, что в живописи (с индивидуальностью тут всё хорошо со времён распада общинно-родового строя). Как результат, мы получаем приятное разнообразие и новые сюжеты, но в привычном формате, а человек становится мерой всех вещей здесь раньше, чем у остальных европейцев.

Западное искусство — со всеми школами, направлениями и течениями — здесь не развивают, но адаптируют (скорее — «применяют»), уделяя больше внимания своей культуре.

Основные этапы здесь тоже проходят, но иначе. Как были готические соборы и резные алтари, так появляется и всё прочее. В иных объёмах, в другие десятилетия, но всегда — в фирменном скандинавском стиле.

С античным наследием будет во времена «золотого века» скандинавского искусства разбираться Торвальдсен. Посреди Рима, куда он навсегда уедет из горячо любимого холодного климата (но наследие-то потом завещает родной Дании), он призовёт отказаться от римской упадочной скульптуры в пользу здоровых греческих образцов. И на него за это почти никто не обидится, потому что после наполеоновских походов боги оказываются не так актуальны, как герои. Их очень не хватало римской скульптуре, так что, да, кто-то должен был это сделать.

И, конечно, в XVIII и XIX веках у Швеции и Дании появится по коллекции римских и греческих статуй. Потому что у каждой приличной страны такое должно быть.

Отсутствие классических академических рамок, губительно сказывающихся на всякой инициативе и стопорящих прогресс, приведёт к тому, что импрессионистами датчане окажутся задолго до импрессионистов, уже в первой половине XIX века (тоже Golden Age, параллельно с Торвальдсеном). У них будет всё то же самое, но раньше: и умение смешивать краски прямо на холсте, и палитра, и мазок, в поле каждый колосок… И пленэр, разумеется. Потому что правильное северное сияние в классе не нарисуешь.

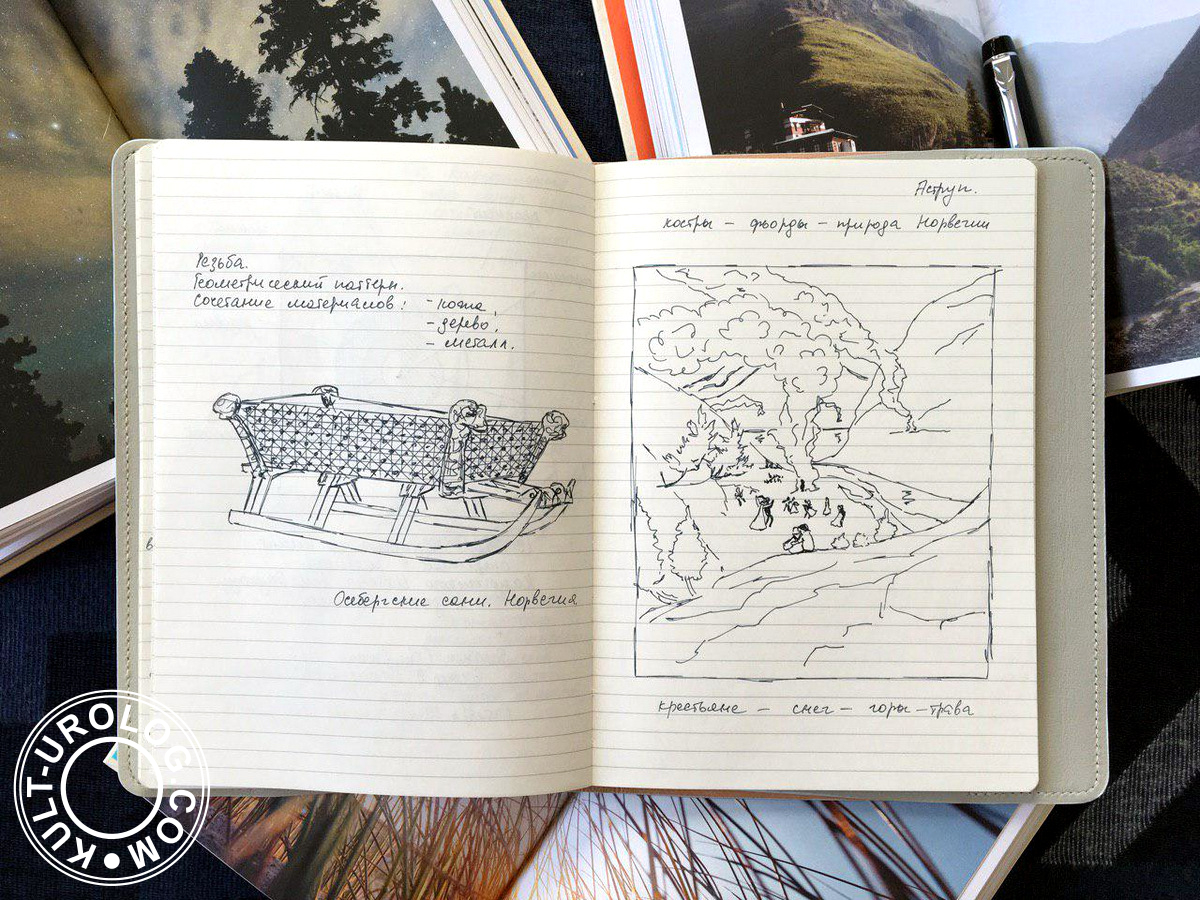

А ещё северное искусство отличает то, с какой позиции пейзаж чаще всего попадает в кадр. У скандинавов другие горизонты: малоэтажная застройка не только помогала любому каменному собору выгодно выделяться на фоне даже очень крупного города, но и не позволяла обзирать местность сверху. Поэтому на картинах обычно всё очень ровненькое, и зачастую половина полотна — фон, а половина — небо, без моря крыш, идущего от центра и до самой рамы, и без многочисленных горожан, чем-то там занимающихся там, в самом низу. А у датчан ещё и гор нет (муахаха!.. то есть какая жалость), так что у них всё совсем плоско и на уровне глаз. Перспектива, даль и обилие объектов в кадре появляются только у норвежского Аструпа. Но это не городские пейзажи, а природа, то есть фьорды. Для эталонных французов, например, Париж — и город, и герой. А тут — как-то не сложилось.

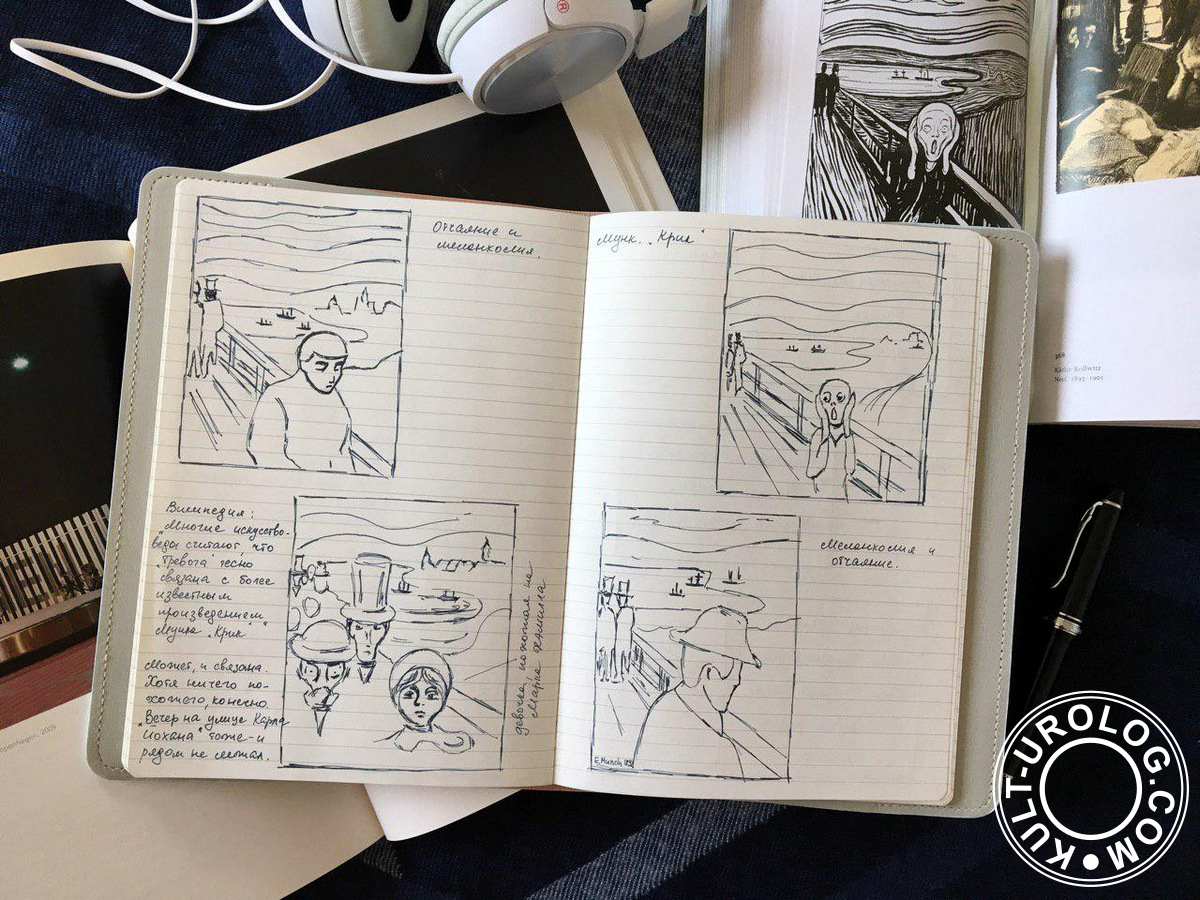

Как Париж — не родина Ар Нуво, так и Мунк — не народный норвежский художник. Во-первых, в эпоху становления независимой Норвегии требовалось совсем иное искусство. Но кое-кто не увлёкся родными просторами и исторической живописью, а писал своё, субъективное (даже Моне в этом плане его превзошёл, пока путешествовал по Норвегии). Во-вторых, масштабы Мунка преувеличены. В первую очередь — самим Мунком и ближайшим его окружением. Да, он был очень плодотворен, особенно по части рисунков и копий с самого себя; но в его искусстве подача важнее мастерства. Поэтому в нём много красивых слов, которые придумал сам Мунк (после него ничего дополнительно придумывать не понадобилось), и которыми до сих пор продолжают характеризовать его работы, как что-то особенное. Продолжают все, кроме норвежцев, которые почти и не начинали.

«Фриз жизни» писался не последовательно, и только был дополнен полотнами, созданными специально для него, а за основу были взяты работы более ранних лет. Если бы однажды не возникла концепция, остальное бы не появилось. Всё держится на глубокой мысли, хотя её там меньше, чем принято считать.

«Крик», появившийся раньше и эволюционировавший из страданий Яппе на берегу и на мосту, — вообще не основное. Зато с красивым и туманным описанием. Туманным, как контуры фигур на полотнах. Такая манера — это не эксперименты Матисса, который умел, но был в творческом поиске, это инженер Мунк не был натренирован писать человеческие тела и гипсы. Отсюда — фирменная линия.

С рисунком и композицией у Мунка проблем не было. Как и с умением оказываться в правильном месте с правильными людьми и с талантом себя продвигать. А вот с анатомией, светотенью и оригинальностью — были. И их никто не стремился решать, судя по тому как развивались события.

Конечно, Мунк старался. И в своей особой манере, то есть подражая другим и перебирая всё, он искал свою технику.

Так, из Парижа Мунк возвращается, не отучившись у кого-то из признанных мастеров, но с набором вариаций на тему. В моде были импрессионисты, поэтому комплект включал в себя версии Сислея, Дега, Мане и Моне, Кайботта и прочих. Благодаря этому в Норвегии Мунка поначалу посчитали оригинальным и многогранным, но позже, когда увидели французское искусство, стали аккуратнее в своих оценках.

А потом Мунк нашёл своё и начал это раз за разом переосмысливать.

Как говорил Бэнкси, хорошие художники копируют, великие художники воруют. Мунк пошёл особым путём, постоянно обращаясь только к собственному творчеству.

Так что Мунка не следует мифологизировать или демонизировать. Он интересен, вклад его нельзя недооценивать, но он больше PR-специалист и увлечённая натура, чем художник. Но он давал людям то, о чём они просили. Это самое важное.

А вот Николай Аструп — это уже настоящий норвежский художник. На его полотнах есть и фьорды, и крестьяне, и яблони в цвету, и повседневность и материал для этнографов. Норвежцы любят его своими силами и ни с кем не делятся, что не способствует его популярности за границей. Зато Мунка норвежцам как раз не жалко, поэтому нет ничего удивительного, что он оказался известнее, и встречается почти в каждом крупном музее.

У Аструпа, на картине «Интерьер с колыбелью» («Interior with cradle») я встретила мою личную «маклюэновскую курицу»: ёлку из проволоки и бумаги в норвежском доме. Ёлка искусственная, потому что рубить живую для норвежца — как-то противоестественно. Раз уж где-то растёт, то там ей и место, и вырывать её из природы будет невежливо — это раз, образовавшаяся пустота нарушит гармонию — это два. Но раз на праздник что-то надо наряжать, так и быть, вот вам.

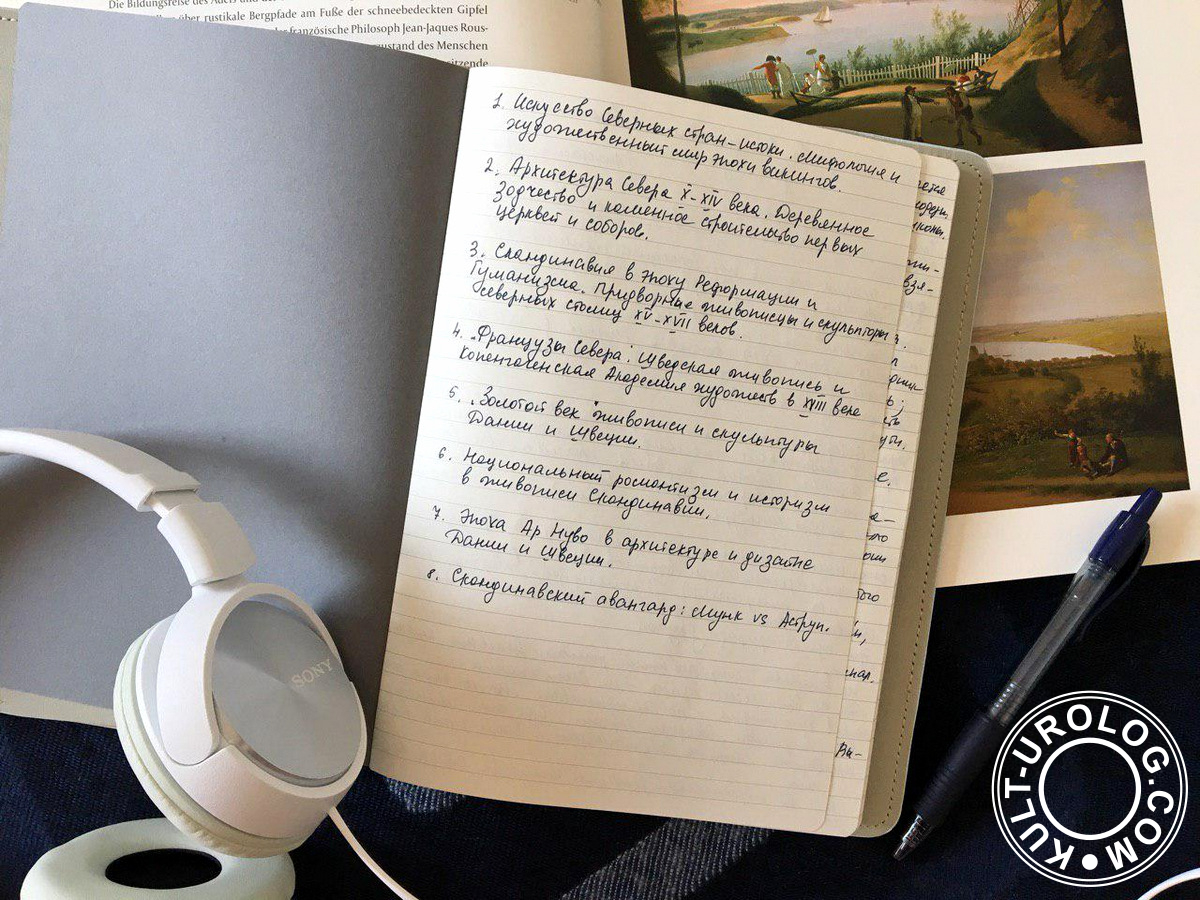

Пока курс читался, можно было посещать лекции выборочно. Сейчас он доступен только целиком, и так даже лучше. Судя по комментариям, самой популярной была лекция про Мунка. Но именно на первых занятиях было дано всё самое нужное, без чего Мунк и Аструп (которые друг другу как бы противопоставляются) всё ещё хороши, но уже не так понятны.

В самом начале объяснялись и паттерны, и орнамент, и особенности характера, и значение природы, и принципы устройства общества, и важность преемственности и малозначительность всего остального. Уже из этого становится понятно, как сложились именно такие искусство и восприятие мира (природа, повторяю, решает: цвет, свет, суровость…). И почему иначе быть не могло.

Конечно, были «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». И Один (и Один), и Тор с козлами, и обязательные тролли, потому что эпос и сказка живы в народном сознании до сих пор (объяснение, как Рагнерёк и прочие ключевые моменты обеспечили мирное сосуществование языческих верований с христианской религией, тоже было дано).

О том, что равенство на первых порах обеспечивалось наличием рабов, а потом все привыкли, не упоминалось. Но куда важнее сведения, что это равенство было. Женщинам тоже была открыта Вальхалла, они обладали правом наследования и даже могли устанавливать от своего имени камни с рунами. На Севере без равенства сложно. Слишком суровые условия.

Равенство несколько иного характера царит и в скандинавской мифологии: однозначно хороших и стопроцентно плохих героев там нет. Да и перед лицом саг все равны: скальдами могли быть и мужчины, и женщины. Уровень достатка при этом тоже ничего не значил. Даже правящая элита не стеснялась формулировать в виде отдельных песен требования отдать землю, всё золото и некоторых женщин; а как не стеснялись формулировать всё подряд профессиональные поэты-песенники, так про это есть отдельные сказания. Песнями становились и завещания, где среди прочего указывалось, что не только бонд владеет участком, но и земля владеет им, как владела до этого поколениями его предков.

Объяснялось, как важны степени родства и родословные, уходящие корнями вглубь (чем глубже, тем лучше; хотя случается, что гордость чистотой рода с чем-то путают, и иногда в этом месте клинит даже самих скандинавов).

Монархи не стеснялись собственных изображений без короны, ведь зачем она вообще нужна и что с её помощью доказывать, если все и так знают, сколько поколений ярлов было в твоём роду? С другой стороны, поведение в духе британской или французской монархии тут бы даже не поняли.

Но важнее всего всегда была Природа. В жизни, в язычестве и, конечно, в искусстве.

Помимо этого упоминались японизм (был модерн — был и японизм, логично), особенности освоения территории и океаническая вода фьордов, история Скандинавии для скандинавов (адаптированная шведами для простого населения ещё в XIX веке), археологи, бережно относящиеся к культурным слоям, а не как Шлиман, первый святой — Олаф II, Кальмарская уния, орден Слона, Скагенская школа и всё то, что замечательно звучит, хорошо смотрится конспектом, но тут пересказывать я не буду.

Поскольку курс был посвящён в основном искусству, а не дизайну, не были упомянуты ювелир Георг Йенсен, его ученик Кай Бойсен, специалист по принтам Йозеф Франк и Вильгельм Хаммерсхёй — ни как художник, ни как ваза. Обошлось и без Бидструпа. Вместо них было шведское стекло и текстиль эпохи Модерн, архитектурные проекты современных бюро, влияние Скандинавии на становление американского дизайна и самые известные финны, потому что они учились у шведов (а у кого ещё бы им).

История региона тоже дана, потому что без неё никак. В процессе обнаруживается, что она подозрительно напоминает что-то давно знакомое, из истории Отечества. Европейское тоже напоминает, но наше — чуть больше. И это без учёта Дагмары и прочих северных невест, без новгородских икон со Святым Олафом, без обмена территориями и без шведских проектов Трезини (в некоторых вопросах звучание фамилии ничего не значит).

О важнейшем из всех искусств, кино, речь тоже заходила. Было упомянуто, что сериал Познера о Скандинавии вполне себе ничего, а не так, как это часто случается. «Игра престолов» пригодилась для мифологии, «Большие глаза» — как более популярная версия истории Микаэля и Анны Анкер. А когда речь зашла об архитектуре, в качестве примера была использована «Девушка с татуировкой дракона».

И лишь о театре и музыке не было сказано ничего, хотя один только шведский Макс Мартин сделал для человечества гораздо больше, чем любое датское архитектурное бюро.

Зато было про хюгге. Конечно, в том плане, что у скандинавов оно своё, а в популярной культуре — совсем другое, но если людям нравится, это их дело, а скандинавы не возражают.

Проблема хюгге в том, что из чего-то о равновесии, душевном покое и ощущениях оно переродилось в дресс-код, фильтры и определённый набор предметов (из-за иллюстраций в изданиях соответствующей тематики не видно главного; картинок слишком много, они яркие, шрифт мелковат… хотя в тексте чаще всего есть смысл).

Ведь шерстяной свитер с лосями, шорты и горячие напитки — это про северное лето. С деревянным домиком в стиле Cabin Porn на заднем плане — про лето норвежское. В климате многих других стран это выглядит странно. Но когда копируешь, о незначительном задумываешься редко. А свитер можно взять и акриловый.

Похожую трансформацию в сознании публики претерпело и понятие «комфорт». Если до XVIII века оно означало ощущение покоя и уверенности, то после (а то и во время) стало относиться к обстановке и физическому удобству. То есть тоже из сферы внутреннего перешло на сторону внешнюю, что повлияло на образ жизни в целом. В результате поменялись поведение и среда обитания: как только в моду вошли отопительные и осветительные приборы, жилище и восприятие собственной телесности внутри тёплого и светлого помещения стали другими. И как тогда появились новые стандарты потребления, так теперь карго-культ хюгге требует покупки датских ваз, деревянных обезьянок и керосиновых ламп.

Значительные перемены в повседневных практиках в этом случае не так заметны, но если подобная мода приносит пользу экономике отдельно взятого региона, уже неплохо. Впрочем, когда Kähler’овских ваз перестаёт хватать самим датчанам, они перестают по-прежнему спокойно относиться к чужим причудам.

Основная тема (это ещё «красной нитью» зовут): скандинавское искусство не появились из ниоткуда, но было и развивалось, только не транслировалось, потому что никто не задавался такой целью. И о нём не принято было говорить в европейских книжках об искусстве, потому что Скандинавию считали периферией.

Если отталкиваться от утверждения, что преемственность всегда преобладает над радикальными сменами курса, развитие скандинавского искусства в прошлом вполне соответствует тому, что мы видим в настоящем. Пусть даже для примера будет взят дизайн: по нему заметно, что что-то там было. Заодно мы имеем дело с регионом, почти не знавшим революций (Дания вообще не, Норвегию обычно никто не спрашивал, а Густав Васа в Швеции был давно, и всем нравился), где население гордится своими корнями и довольно бережно обращается с традициями, но не боится нового.

Скандинавия в своих северных широтах, конечно, стоит особняком, потому что больше там стоять нечем. Но она никогда не находилась в изоляции и не отказывалась от европейского опыта. Она всё время им с удовольствием пользовалась и на нём развивалась.

Белоснежные храмы греков и серые статуи готических соборов раскрашивались, и точно так же поступали и викинги со своими камнями с рунами и узорами. Цветовое решение было стандартное: белый, красный, синий и жёлтый. Сейчас одинаково стёрлось всё, но общую тягу к весёленьким расцветочкам заметно. А традиционные шведские и норвежские народные мотивы в цветочек и декоративная роспись — адаптированная версия голландских натюрмортов XVII века («сначала это на подиуме, потом масс-маркет»).

Во времена походов викингов и активного культурного обмена на территории Скандинавии были популярны византийские, французские и английские моды. Серьги, кольца, подвески — это могло быть и местного производства, но плащи, штаны и платья были импортные.

Поскольку Север — не родина контрастов, за ними ездили в Италию, чтобы в живописи было что-то ещё, кроме мягкого света и отсутствия теней (хотя, если рассуждать об образцах, пасмурные дни всё превращают в полотна Рафаэля). И вообще учились живописи и прочим искусствам в Европе. И только потом открыли свои Академии. Вот там-то и продолжилось своё, неповторимое и необычное, но как всегда — на западноевропейской основе.

Точно так же Скандинавия не брезгует западной наукой и техникой, литературой, масонством, цензурой, французской выпечкой, немецким гуманизмом второй половины XVIII века, американскими кроссовками и всем тем, что может оказаться полезным. Поворачивает и разворачивает по-своему, но сосуществует с Западом в одном и том же времени и в одном и том же дискурсе.

Зато европейский мир открывает для себя сейчас Скандинавию, как в первый раз. И это — после стольких лет общения.

Возможно, заявлять о себе надо было громче и чаще. Но зачем? И вообще, чем кто-то безразличнее, тем он интереснее.

Хотя скрытные скандинавы не отмалчивались всю дорогу, но постоянно что-то транслировали (датчане, обнаружив однажды, что ресурсов-то у них практически нет, так и вовсе занялись этим намеренно). В иных, может быть, масштабах, но они всегда были чем-то известны, так что нынешнее удивление публики — это от забывчивости или невнимательности. Никто не задумывается, глядя на «Странника над морем тумана», где именно Каспар Давид Фридрих учился живописи. Ведь это неважно. Хотя он учился в Копенгагене. Вариантов было не так много, и практичный Фридрих выбрал этот. В Париж в ту пору ехать было опасно, в Дрездене тоже было как-то нервно, Рим — дорого, оставался только Копенгаген. А нельзя выбрать Копенгаген или решить, что его Академия — равноценный вариант, если там ничего нет, или просто никто об этом ничего не знает.

Истории знакомы похожие случаи: что-то было, длилось, об этом знали, потом все отвлеклись, но при первой же возможности заново обнаружили — и устроили эпоху Августа, Ренессанс, Оттоновское и Каролингское возрождение… Или открыли для себя Хильму аф Клинт и Мари Хёг.

У Исландии и Норвегии своя атмосфера; Швеция чутко реагирует на международные настроения и иногда срывается (так у благодарного человечества появляются Ikea, H&M и поп-музыка), но в целом придерживается своего курса; у Дании никогда не было проблем с самооценкой, поэтому она сама решает, что для неё лучше, а что ей не нужно. И вся северная самобытность — от умения фильтровать или абстрагироваться. И от отсутствия желания соревноваться с Европой (во-первых, надо решить, для чего это нужно). На совсем уж особый путь это не тянет, но о характере сообщает многое.

А вот европейские книжки об искусстве — это уже вопрос другой.

Если от возвышенного опять возвращаться к декоративно-прикладному, можно отметить, что такое же внимание к цвету и оттенкам встречается не везде. Но, например, оно есть у японцев (и у финнов, которые всё ещё не Скандинавия). Кажущийся монохром на деле оказывается сложными оттенками, тщательно подобранными паттернами и сочетанием текстур. Ничего удивительного, что скандинавский дизайн давно стал синонимом хорошего вкуса. Конечно, в студёную зимнюю пору почти в любом датском интерьере меня тянет удавиться. Что либо подтверждает тезис, что хюгге у всех разное, либо свидетельствует о моей духовной неразвитости. Тут сразу и не определишь. Но я бы не стала исключать оба варианта.

Скандинавские практики роднит с японскими не только восприятие цвета и умение его применять. Ещё есть минимализм, работа с натуральными материалами (так с деревом мало кто умеет обращаться) и внимание к деталям и линии. Тем и другим нравится сочетать старое с новым, классическое с чем-то высоко технологичным (старый дом снаружи, «умный дом» внутри; или привычка размещать мифологические сюжеты посреди государственных учреждений). Не менее японский подход ощущается и в правиле «Something old, something new». И если бы «ваби-саби» не придумали в Японии, его бы изобрели где-нибудь на Севере. А вот «Mix & match» — это уже международное.

Но самое главное: в Японии любят скандинавскую продукцию чуть ли не так же страстно, как в самой Скандинавии. Пока основными потребителями своего искусства и дизайна остаются сами скандинавы, но конкуренция сильна.

Я слишком давно подписана на Scandinavia Standard, чтобы не знать о празднике Святой Лючии, музеях Швеции, замках датской королевской семьи и пушистых исландских лошадках. А о коллекции мраморных носов и ушей в копенгагенской Глиптотеке когда-то писал Kinfolk — главный популяризатор Копенгагена в частности и скандинавской эстетики в целом.

В моём шкафу со смешным названием из Ikea висит шведская одежда, а на мир я гляжу сквозь датские очки. Тридцать три года и три месяца — с небольшим перерывом на степь и юрты — я провела среди архитектурных проектов Трезини и сырости.

Я читала Сельму Лагерлёф, Астрид Линдгрен и Арона Гуревича. Я видела, что Андерсен вырезал из бумаги (тут его переоценивают). И конечно, я смотрела Frozen. Обе части.

Я была всесторонне подготовлена.

Но этого оказалось мало.

Если кто-то после получения диплома считает, что знает всё, у меня для него плохие новости. В лучшем случае, выпускник научен учиться и снабжён необходимым минимумом (и только местами — максимумом, и это не всегда те места, о которых хочется вспоминать).

На всеобъемлющее знание претендуют пятитомник Колпинского, Большая советская энциклопедия и методичка по культурологии для технических вузов. Курса из восьми лекций, чтобы узнать всё об искусстве Скандинавии, не хватает. Но он помогает сориентироваться, понять, что откуда произошло, и обратиться к другим источникам (впрочем, если хочется просто быть в курсе, этого достаточно).

Чем популярнее скандинавская тематика, тем чаще репродукции Хильмы аф Клинт предлагают вешать на стену. Это красиво. Но заодно выясняется, что абстрактная живопись появилась лет на десять раньше композиций Кандинского, теорий Иттена и манифестов Баухауса. Историю искусства вообще в последние годы пересматривают, включая в неё то, что раньше казалось не важным, но только офсетная печать способна донести знание до широкой общественности.

И если вся эта популярность даёт простому пользователю доступ к информации, которая обычно транслировалась узким специалистам, пусть и в меньшем объёме и в упрощённой версии, этим надо пользоваться.

Если дизайн помогает прийти к искусству — отлично. Если искусство ведёт к истории — ещё лучше. Но как ни ходи — всё равно будут и викинги, и Каспар Давид Фридрих. А если начинать с викингов, можно упереться в скандинавский дизайн: потому что регион достаточно компактен, и потому что появляется насмотренность. С другой стороны, первыми дизайнерами были художники, так что можно смело начинать с середины. Но и тут свои предпосылки, потому что до этого было декоративно-прикладное искусство эпохи саг и эпохи переселения народов, и только потом всё продолжилось четвёртым факультетом Копенгагенской Академии (Живопись, Архитектура, Скульптура и — Декоративные искусства; и этот факультет появился настолько раньше Баухауса, что весь дальнейший подход к дизайну на территории Скандинавии можно уже ничем другим и не объяснять).

Как было сказано в финале заключительной лекции: «двери захода» разные, итог один.